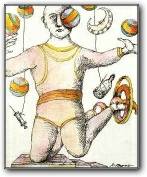

"Герой, который стал для меня образцом непоколебимой воли и целеустремленности - это неграмотный бедный артист из рассказа Анатоля Франса, жонглировавший в одиночестве перед алтарем в соборе."

"Герой, который стал для меня образцом непоколебимой воли и целеустремленности - это неграмотный бедный артист из рассказа Анатоля Франса, жонглировавший в одиночестве перед алтарем в соборе."

"Жонглирование - это мастерство, а может быть - искусство. Оно может стать и профессией."

Я был огромным и неуклюжим, а кожа у меня была нежная и тонкая, как у воздушного шара. Булавочный укол упрека мог причинить мне невыносимую боль. А моя туша грозила разбить все стаканы, настольные лампы, часы - все, до чего я мог дотянуться и даже до чего не мог.

Я казался себе Голиафом, но не грозным гигантским библейским Голиафом, а жалким и запуганным. Лестницы и ступеньки, ножки стульев - все, что нужно было обходить, или на что нужно было наступать, и что нужно было переступать, все от чего следовало держаться подальше, - все это могло нарушить мое хрупкое равновесие - во всем этом таилась опасность. Только безупречная координация движений могла помочь мне скрыть тайну, что я пьян. Почти всегда я был чуть-чуть на взводе, а когда я не был, я весь дрожал, и это делало меня не менее опасным и не менее беспомощным.

Руки у меня должны были действовать ловко, как у слесаря, потому что замки становились все хитроумнее и упрямее. Ноги у меня должны были - пусть не пружинить, - но хотя бы двигаться твердо и уверенно, а добиться этого было ужасно трудно, так как каблуки наступали на тротуар с такой силой, что у меня даже челюсть вздрагивала; а когда левому ботинку случалось зацепиться за правый, мне приходилось делать отчаянные усилия, чтобы не потерять равновесия и не шататься. Как медленно падает Голиаф! И с каким жутким шумом, как тяжело он должен шлепнуться! Какой ужас охватит тех, кто увидит это падение!

Нет! Как громко они будут смеяться...

И каким злым и незаслуженным будет этот смех! Они наверное подумают, что я расплачиваюсь за удовольствие, за потворство своей страсти. Какое там удовольствие! Им непонятно, что на самом деле они были свидетелями сокрушительного поражения, которое я потерпел в битве с бутылкой, давно уже не доставляющей мне никакого удовольствия. Удовольствия не было, только облегчение к вечеру от сознания, что прожит еще один день и что внешне в жизни моей все еще идет своим привычным чередом. Я все еще женат, все еще хожу на службу, все еще делаю то, что подобает делать, - ходить в гости и тому подобное. Внешне жизнь катилась по накатанной дороге, но в ней не было особого смысла. По-настоящему меня не интересовала ни работа, ни развлечения, ни любовь: сражения с бутылкой отнимали все мои силы.

В течение дня наступали периоды - в последнее время они делались все короче, а, бывало, и вовсе не наступали, - когда в моем опьянении наступало некое равновесие. Я держал в руке пустой стакан и не спешил немедленно опять наполнить его. Я остроумно шутил, я был уверен в себе, но не слишком. Руки у меня не дрожали, или, по крайней мере, дрожали лишь настолько, что мне казалось, будто они и вовсе не дрожат. Мозг работал "нормально" - то есть, попросту говоря, это означало, что в данный момент все мои мысли еще не были полностью поглощены тем, как бы пропустить еще стаканчик или скрыть, что я его уже пропустил. Я был способен еще думать о таких вещах, о которых думают все остальные люди, а не только о проклятой выпивке.

Я постоянно утешался тем, что напоминал себе, сколько спиртного выпивал в день Уинстон Черчилль, или вспоминал рекламу виски в "Голливуд репортер", в которой было приведено утверждение У. К. Филдса, что из-за выпивки он ни разу в жизни не пропустил ни одного спектакля и ни одной съемки. Четверо из шести американцев, получивших Нобелевскую премию по литературе, были не дураки выпить. У каждого алкоголика есть подобный список. Во многих из них фигурирует Черчилль, а другие имена варьируют в зависимости от профессии и окружения автора.

Потом наступало похмелье, и я принимался искать, чем бы еще промочить горло, чтобы снова почувствовать себя в норме, хотя перед глазами у меня все плыло, и я поэтому сам понимал, что если еще раз хлебну, то совсем свалюсь с катушек. О приличиях я уже и не думал, посидеть бы гденибудь в тишине, либо в одиночестве дома, либо в уютном баре, в спокойном полутемном баре, куда заходят те, кому необходимо выпить утром. И если от приличий - или просто от человеческого достоинства - ничего не оставалось, где уж тут было думать о том, чтобы взяться за что-нибудь серьезное? Нужно было встать. Выполнять свои обязанности. Предстоящий день казался бесконечной пыльной и ухабистой дорогой. И было мучительно думать, что нужно добраться до ее конца в целости и сохранности.

Я глядел на бутылки, которые шеренгой выстроились за стойкой бара. С этикеток мне ласково улыбались какие-то люди - шагающий шотландец, прикасающийся пальцем к шляпе, или седовласый старец, глядящий поверх очков. Все они были Давиды, которые знали, что Голиафу суждено потерпеть поражение. Они могли позволить себе улыбаться. Вот я был тут, перед ними, в одиннадцатом часу утра, и они знали, что я весь день буду с ними безуспешно сражаться. Какой-то голос - мой собственный голос - будет мне все время шептать, что я в них нуждаюсь, чтобы взять себя в руки, хотя и я сам знал, и они знали, что не удержусь, что сдамся, а потом где-нибудь упаду, что-то разобью или переломаю себе кости. Или потеряю над собой контроль. Этого я боялся еще больше. Я боялся, что, скажем, не смогу держать себя в руках, когда придет почтальон. Не смогу отсчитать ему мелочь за доплатное письмо. Попрошу его оказать любезность и прийти завтра, а к тому времени приготовлю ему деньги.

Не мудрено, что все Давиды посмеивались надо мной. Взрослый человек - и такое самоуничижительное воображение. Как я мог притворяться, будто я все еще сражаюсь? Да они выиграли битву еще до обеденного перерыва!

Позади бутылок маячило еще кое-что. В тусклом свете смутно менялись лица, но я всех их узнавал. Это были мои так называемые друзья, соперники в какомто деле, люди, с которыми я поддерживал знакомство. Они были бы рады увидеть, как я шлепнусь задницей оземь, и вот они ждали, словно терпеливая публика в театре, начала представ-ления. Все они хотели поглазеть, как падет Голиаф, хотя никто из них не сказал: "А, ладно, хватит тебе маяться, тяпни еще стаканчик!" Или: "Один глоток никому не повредит". Мой двойник частенько мне такое говаривал - и как же убедительно звучали его доводы! Эти люди, наоборот, молчали, но я нутром ощущал их ненависть - ах, как мне хотелось разогнать их!

Когда я к ним обращался, они исчезали, и я оставался наедине со странно звучащим собственным голосом. Это бросало меня в дрожь, и я озирался вокруг, чтобы посмотреть, не услышал ли меня кто-нибудь, хотя я отлично знал, что никого не было. Тогда я закрывал бутылку или расплачивался - и начинал какое-то дело - и делал его старательно, хотя, может быть, и не так как нужно. Иногда, сам того не замечая, я погружался в уныние - такое глубокое, что то, что я делал или хотел сделать, начинало казаться мне бессмысленным; и, размышляя о том, как я дошел до такого состояния, я всегда находил предлог, чтобы отложить это дело на потом. Я заявлял, что сегодня уже и так все - пиши пропало, и садился в углу или уносил бутылку к себе в кабинет и пытался сообразить, как это случилось, что я уже располовинил ее, хотя понимал, конечно, что мне и прикасаться к ней не следовало. Как найти ответ на такой вопрос? Вся жизнь моя от этого зависела.

Когда я нуждался в подобного рода мудрости, она всегда сразу же меня осеняла. Теперь я мог расслабиться. Спешить некуда. Нужно посвятить несколько часов глубоким размышлениям. Пора сесть и попытаться решить проблему, понять себя. Чтобы лучше думалось, нужно пропустить еще стаканчик и потом погрузиться в мысли. А если кто-нибудь спросит меня, что я делаю, я отвечу, что мне нужно кое-что обдумать.

Я размышляю о том, что и отец мой был алкоголиком. Передается ли пристрастие к спиртному по наследству? На этот вопрос пока нет окончательного ответа. Есть доводы и за и против. Если ответ отрицательный, то что общего у меня с отцом? Отец мой умер лет двенадцать тому назад. Он пережил несколько инфарктов и страдал эмфиземой. Ему было шестьдесят лет.

Затем, по всей вероятности, я вновь переживал запавший в память разговор с психиатром, к которому десять лет назад пошел со своей первой женой перед тем, как мы развелись. Большинство сеансов он проводил с нами обоими одновременно, и поэтому, само собой, я чувствовал себя скованно, но я его хорошо запомнил! Глубокие, точно вырезанные резцом морщины на его лице, его австрийский акцент... Конечно, он считал, что я чересчур много пью. "Это причиняет боль вашей жене", - говорил он.

Потом я вспоминал более поздние события. Два года назад меня положили в больницу в Алжире, где я как стипендиат Фулбрайтовского фонда преподавал в Оранском университете историю американской литературы и культуры. Приступ панкреатита чуть не отправил меня на тот свет, и меня пришлось оперировать. Врач алжирец предупредил меня, чтобы я больше не прикасался к спиртному - никогда, даже под угрозой смерти. И совсем недавно я прошел в сан-францисской больнице радиологическое обследование, которое показало, что моей поджелудочной железе нанесен непоправимый вред. Радиолог сказал мне, что железу в таком состоянии он видел только у людей, допившихся до ручки и привезенных в палату неотложной помощи в последней стадии белой горячки.

После Орана я стал воздерживаться - посасывал вино, пил вино... Вино мне так надоело, что я снова перешел на крепкие напитки, и снова у меня был приступ панкреатита... и все опять сначала.

Но какая польза от уроков прошлого? Мне, по крайней мере, от них пользы мало. Нет мне пользы ни от далекого прошлого, в котором любят копаться психиатры, ни от недавнего прошлого, которое убедительно доказывало мою полную безрассудность и несостоятельность. Все это было бесполезно, так как я опять пил. А уж если все так, то можно напиться и продолжать пить - я все равно никому не нужен и ни на что не гожусь.

К этому времени Голиаф становился грузным и угрюмым, и я молча возвращался домой. Я вспоминал былые времена, когда я был здоров. Сегодня я сделал все, чтобы вернуться к прошлому, но мне это не удалось, и потому со мной нужно обращаться бережно и чутко.

Утром, которое не очень-то отличалось от многих других, я, измучившийся от потребности выпить и отчаявшийся, первым делом спустился вниз к завтраку и налил себе полстакана апельсинового сока, до края добавил туда водки, чтобы хватив глоток, унять дрожь в руках. Во время завтрака, тупо глядя в газету, я размышлял над ужасно трудным, как мне казалось, вопросом: чем мне заняться сейчас, пока я еще вроде бы трезвый?

Починить шину на мотоцикле? И заодно я подышу свежим воздухом. Задняя шина слегка спускала, ее надо было заклеить герметиком.

Я не мог найти магазин, где продаются запчасти для мотоциклов. Потом, на бензозаправочной станции, я не мог снять колпачок с тюбика с герметизирующим раствором. Руки у меня дрожали, и я не мог отвернуть головку. Я как-то все-таки ухитрился это сделать, но потом не мог попасть носиком тюбика в нипель. К этому времени я уже плохо видел, и с меня ручьями катился пот. Я чуть не упал. Я как-то покончил с этим делом и поехал на первой скорости, держась поближе к припаркованным у тротуара машинам и скрипя зубами, чтобы не закричать или не заплакать.

На работу я явился, тяжело дыша и отдуваясь, словно пробежал без передышки добрую милю, и тут же полез в ящик стола и вынул оттуда бутылку водки. Когда я ее выдул, пошел купить другую. У меня больше не было сил даже притворяться, что я все еще веду бой.

"Интересно, - подумалось мне, - а смог бы я позвонить по телефону?" Сняв трубку, я нажал кнопку кулаком левой руки, а указательным пальцем правой попробовал набрать номер. Палец несколько раз выскакивал из дырочки, и каждый раз мне приходилось несколько секунд передохнуть, прежде чем набирать снова, но в конце концов мне удалось набрать нужный номер. Я позвонил своему врачу и сказал ему, что мне нужна его помощь. Мне показалось, что все на меня смотрят, и в то же время я почувствовал удивительное облегчение.

Голиаф позорно бежал с поля битвы.

"Если по пути захочется выпить, вон там есть полпинты виски..."

Вылеченный алкоголик, который согласился меня подвезти, потянулся мимо меня к правой дверце, чтобы запереть ее: так обычно делают, когда в машине сидит ребенок.

"Нет, спасибо, мне это не понадобится..."

Но к тому времени, как мы добрались до места, я выпил всю эту бутылку. Мы приехали в Калистогу, в лечебницу Мертлдэйл, где, как гласила большая надпись у въезда, я мог духовно поддерживать других алкоголиков и делиться с ними своими надеждами. Это было здание старой курортной гостиницы, давно не крашенное: на веранде стояли кресла-качалки, а перед ней росли пальмы.

"Ну, теперь можете не волноваться, - сказал человек, который меня сюда привез. - Вы попали как раз куда надо".

Я нетвердыми шагами прошел через веранду и очутился в полумраке комнаты для выздоравливающих. И хотя на дворе был день, здесь горели настольные лампы. Мне не хотелось видеть лица людей, смотревших на меня. Все было и без того ясно, стоило лишь взглянуть на безвольные тела в креслах. Как в тумане я зарегистрировался в канцелярии и плюхнулся в кресло, потрясенный, ничего не слыша и не видя, но чувствуя облегчение от того, что моя битва кончилась.

Все мы знали, что "бессильны перед алкоголем", и что жизнь у каждого из нас "стала невозможной": что ж, такое определение алкоголизма ничуть не хуже, чем любое другое. Теми, кто пристрастился к бутылке, руководит лишь одно - непреодолимая тяга к приносящему облегчение спиртному. В первые же дни я, к своему изумлению, узнал, что такое приключается с кем угодно:

с прославленными футболистами и с домохозяйками из респектабельных пригородов, со священниками и привлекательными молодыми женщинами, с управляющими предприятий и с полисменами, с пожарниками и с чопорными пожилыми дамами. Кроме пристрастия к алкоголю, я не видел между нами решительно ничего общего. И до сих пор не вижу. Но все мы дошли до состояния полнейшей беспомощности, потеряли всякую власть над собой, так что в той или иной степени мы осквернили все, что было ценного в нашей жизни. Многие по-теряли гораздо больше, чем я, - потеряли жен и мужей, работу, свободу. Некоторые отсидели срок в тюрьме за совершенные под парами преступления. Один задавил человека на шоссе. Кое-кто побывал в сумасшедшем доме.

С той поры прошло четыре с половиной года. Оглядываясь на прошлое, я вижу, что больше всего лечебница дала тем, кто больше всего потерял. Я имею в виду не потерю имущества, или положения в обществе, или родных, - хотя и это имеет значение. Я имею в виду само глубокое чувство потери.

Самым заметным среди нас был один норвежец. Он был лыжником, чемпионом по прыжкам с трамплина. Он чаще всех задавал вопросы, он быстрее всех схватывал то, что от него требовалось, и охотно следовал советам. После того, как он выписался, он еще несколько раз возвращался в Мертлдэйл, и, как мне сейчас кажется, сама его восприимчивость была признаком его стремления доказать - по крайней мере, самому себе, - что он взял себя в руки и не позволил алкоголю полностью подчинить себя.

В течение первых двух суток мне, как и другим новичкам, позволили "встряхнуться"; это означало, что каждые пять-шесть часов каждый из нас получал порцию виски, смешанного с водой. Обычно, чтобы уменьшить проявления белой горячки и унять дрожь в конечностях, в больницах пациентам дают лекарства. Но в Мертлдэйле работают не врачи. Эту лечебницу основал - и до сих пор ею руководит - ирландец Джин Даффи, выросший на улицах Нью-Йорка. У него нет никакой теоретической подготовки, но зато он накопил богатейший опыт участия в терапевтических курсах лечения алкоголиков - большую часть этого опыта он накопил, сам будучи пациентом.

Когда наступало время "встряхнуться", нас обносили высокими стаканами на подносах; я держал стакан двумя руками и тянул виски через соломинку. Другие просили кого-нибудь подержать для них стакан, а один пациент широко раскрывал рот, и санитар вливал в него алкоголь. В мою первую ночь в Мертлдэйле у новой пациентки из соседней комнаты - хрупкой шотландки с милой, застенчивой улыбкой - начался приступ белой горячки (комнаты для новичков были без дверей, а окна тщательно занавешивались). Шотландка кричала и стонала до тех пор, пока не приехала скорая помощь, которая увезла ее в больницу.

По мере того, как я постепенно трезвел, я начал лучше видеть то, что происходило вокруг меня, и начал прислушиваться к голосам других больных. Обыкновенная жизнь казалась такой далекой, а ее трудности столь пустяковыми по сравнению с той бедой, которая всех нас мучила здесь, что у нас почти не было разговоров на общие темы. Говорили только о спиртном, - но, правда, очень поразному. Алкоголики обычно любят друг друга смешить. Были истории о спрятанных бутылках:

"... А затем я застукал парня, который приходил снимать показания счетчика: это он таскал спиртное. Ну, я с ним крупно поговорил, и после этого он каждую неделю приходил с бутылкой в чемоданчике. И у нас с ним потом было немало отличных попоек..."

Были замечательные советы:

"... Я рассказал ему, какая со мной беда, и доктор спрашивает: "А что вы пьете?" Я говорю: "Виски "бурбон". А он говорит: "Попробуйте-ка перейти на шотландское. Я только его и пью".

Рассказы о безумных поступках:

"... Она сказала, что ей не нравится цвет машины. Ну, так я разогнал автомобиль по пирсу и утопил в заливе".

И, конечно, куча самых нелепых врак. Смех облегчает давящее сознание вины и приоткрывает дверь в творчество.

Толковали мы и о страхе смерти. Нам постоянно напоминали о смерти. Алкоголик может и не знать, что от алкоголизма в Америке умирает двести пятьдесят тысяч человек в год, что алкоголизм способствует осложнениям при добрых пятидесяти болезнях, что примерно треть самоубийц в Америке - это алкоголики, и что с потреблением спиртного связана в нашей стране примерно половина убийств и половина автомобильных катастроф. Слушая обо всем этом, алкоголики делятся своими страхами.

Я слушал все эти разговоры за чашкой чая, подслащенного медом, и за сытной хорошей едой. Как и все остальные, я почти забыл вкус пищи. Нам проигрывали магнитофонные пленки, на которых излеченные алкоголики рассказывали свои истории; для нас устраивали собрания, на которых о своей жизни рассказывали нам работники больницы и иногда посетители, а мы все это обсуждали. В промежутках между терапевтическими сеансами я начал прогуливаться по окрестностям, по виноградникам и пастбищам - правда, сперва это были очень короткие прогулки, потому что ноги плохо меня слушались. Я начал видеть не только деревья, но еще и ветки, и почки, и рисунок коры, и начал представлять себе, как под землей растут корни. Горы для меня ожили, я видел на их склонах дубы среди травы, вечнозеленые кустарники, а над ними - ястребов в небе. В этих краях когда-то провел зиму Роберт Луис Стивенсон, он жил в домике на перевале, который мне был виден отсюда из долины, и я представлял себе Стивенсона среди этого пейзажа... Я вспоминал его книги. Мои восприятия, которые так долго были подавлены спиртным, снова обострились, начали стимулировать мой разум, и я начал видеть, что происходит вокруг.

Но так или иначе, оглядываясь на прошлое, я теперь понимаю, что в то время я все-таки был совершенно ненормальным. О чем бы я ни размышлял - о политике, об экономике, о литературе, о друзьях, о взаимоотношениях людей, - мои мысли беспорядочно сменяли одна другую без всякой логической связи. Иной раз я начинал напряженно искать ответы на всяческие "почему?" и "откуда?" в моей жизни, и вдруг мне все это становилось совершенно безразлично, а потом неожиданно эти вопросы снова наваливались на меня и начинали терзать, как раньше. Я мгновенно переходил от мрачной подавленности к восторженности и затем к леденящему страху. В какой-то момент я все это понимал, а уже в следующий - не понимал ничего. Хватит ли у меня сил?

И не было такой минуты - ни в Мертлдэйле, ни позже, - когда я чувствовал бы себя в безопасности. Но по мере того, как я трезвел, я все чаще ощущал радостное чувство облегчения. У меня уже не было никаких сомнений, что я сам себе испортил жизнь, и не было сомнений, что нужно начать жить по-новому. Я все это понял после того, как долго и бессмысленно все отрицал. И теперь я был искренне рад, что еще не все потеряно. И впереди еще было много лет жизни. Слава Богу!

Слава Богу - потому что на земле мне некого было благодарить, - и уж во всяком случае не самого себя. Алкоголики, когда им хочется поговорить, могут беседовать только друг с другом, и только обмениваясь рассказами о себе, они могут обрести какое-то чувство равновесия, какое-то понимание того, где они были и чем это кончилось. Но такая помощь не безгранична. Я бессилен победить алкоголь, и милая улыбка хрупкой шотландки, которая снова вернулась из больницы в Мертлдэйл, не может придать мне сил.

Из Калистоги я поехал автобусом домой в Сан-Франциско. Джин Даффи был отнюдь не в восторге от моего решения. Наверно, в таких местах, где лечат алкоголиков, бывает много случаев, когда пациент - пока он проходит курс лечения - словно разыгрывает шизофреническую шараду, но как только он вырывается на волю, он тут же кидается к дверям первого попавшегося бара. Но у меня это искушение прошло, и очень редко возвращается.

Я вошел в свой дом и постоял с минуту в холле, вдыхая запах мастики, которой натерли пол, и цветов, и воздухоочистителя "Аякс" - знакомые запахи, но словно бы возникшие из далекого прошлого и почти забытые. Картины и мебель выступали отчетливо и ясно. Затем появился мой семилетний сынишка - он вприпрыжку сбежал с лестницы и заговорил о том, какую чудесную игрушку он видел в магазине. Я обнял его и вспомнил, что не обнимал его чуть ли не с трехлетнего возраста. Когда я поднял в воздух свою трехлетнюю дочку, я подумал: а обнимал ли я ее вообще когда-нибудь?

С точки зрения нормального человека мир, в котором я теперь живу, - это совсем другой мир. Например, люди в этом мире вовсе не судят меня, как они судили Голиафа, то есть то, что они думают, не беспокоит меня так, как беспокоило раньше. Их мнение - это их дело. А я должен делать то, что я могу делать, и мечтать и думать о том, о чем я могу думать; и надеяться, что люди поймут, что я делаю то, что в моих силах, и отношусь к людям так, как могу. Герой, который стал для меня образцом непоколебимой воли и целеустремленности - это неграмотный бедный артист из рассказа Анатоля Франса, жонглировавший в одиночестве перед алтарем в соборе. Жонглер был прав, он бессознательно делал то, что мог, - и Анатоль Франс, который с такой энергией делал, что мог, знал это и чувствовал это. Прошло немало времени, прежде чем я понастоящему оценил его рассказ.

Для того, чтобы выздороветь, нужно время, много времени, но время - это источник удовольствий, и я надеюсь, что в жизни у меня будет бесконечно много времени. Коль скоро я закладывал за галстук с пятнадцати до сорока пяти лет, во мне укоренились привычки, которые теперь надо изменить. Когда вы приходите на вечеринку, разве вы там не выпьете? Пьющие люди иногда изумляются, как я могу выдержать на вечеринке, длящейся несколько часов. А ведь и вправду - не всегда бывает легко в третий раз выслушивать от дамы слева один и тот же бородатый анекдот. А что вы делаете, когда возвращаетесь с работы? А как насчет ваших друзей, с которыми вы встречались только в баре? Такие вещи сперва кажутся довольно неприятными, но потом быстро понимаешь, что все эти проблемы гроша ломаного не стоят.

Если копнуть поглубже, то я понял, что я должен держать себя в руках; а чтобы держать себя в руках, я должен любить себя так, как Голиафу и не снилось. А что есть во мне такого, что может нравиться? Это - отнюдь не чисто академический вопрос, да и к тому же совсем не легкий. Я роюсь у себя в памяти, вспоминаю, что я делал и делаю, и пытаюсь просто проверить свои реакции. Что приносит мне радость? Бывало, что я когда-то считал своими победами такие поступки, которые сейчас вовсе не вызывают у меня гордости, скорее наоборот. Мои реакции не всегда сообразуются с общепринятыми понятиями, но часто - к моему некоторому изумлению - все-таки сообразуются. Я хочу отвечать за свои поступки, быть творческой личностью, помогать тем, кого я люблю.

Голиаф - и тот человек, кем я был до него, - чувствовал себя жалким и никчемным, когда ему не удавалось то, за что он принимался. Такие чувства не чужды мне и теперь, однако они не так уж сильно меня терзают. Я не всесилен. Я не могу исправить все, что бы мне хотелось. Самая трудная в мире задача - это помочь ближнему в чем-то более серьезном, чем, например, завязать калеке шнурки на ботинках. И именно попытки помочь ближнему прежде всего идут в счет.

Прийти к этому выводу мне помогли встречи с другими вылечившимися алкоголиками. Эти люди, как и я, причинили другим и себе зло, которое уже нельзя исправить; но если человек, совершивший в прошлом пусть даже серьезное преступление против общества, пытается теперь жить и поступать иначе, он - ценный человек.

После Мертлдэйла мне доводилось бывать на многих собраниях бывших алкоголиков. Каждый день я читал что-то, касающееся алкоголизма и алкоголиков. Я молился. Я хотел постоянно напоминать себе о том, каким я был и чего я должен опасаться. То, через что я прошел, возвысило меня в собственных глазах, и я почувствовал себя выдающимся - хотя по-иному, чем раньше. Но по мере того, как шло время, я понял, что такое братство. Нет более благодатного чувства.

Теперь я реже хожу на собрания - обычно раз в неделю, - и читаю я не так много. В этом уже нет такой нужды, как раньше. Но все же ходить на эти собрания я буду всегда и читать буду всегда.

Зеленый змий - это коварный и страшный враг тех, кто к нему пристрастился. Поддаваясь соблазну, человек сам себе доказывает логичность своего поступка, а стоит проявить слабость, как наступает всеподавляющая депрессия. Мне всегда нужно быть начеку. Бывает, что когда у меня неприятности или когда я очень устал, я неожиданно начинаю "видеть" рекламы спиртных напитков, и окна баров начинают казаться мне ужасно заманчивыми. Я должен помнить прошлое и напоминать себе о нем. В конце концов, это не так уж трудно.

Голиафы никому не приносят пользы. Они только пугают детей. Жонглирование - это мастерство, а может быть - искусство. Оно может стать и профессией. Некоторые жонглеры прославились и заработали состояния.

Но все это не так уж и важно. Я - жонглер и буду продолжать жонглировать.

© Блэр Фуллер, 1978 г.